Quelle idée ai-je eue ? Pourquoi avoir écrit au présent et à la première personne ?

J’ai parfois regretté cette double difficulté. Mais j’ai voulu relever le défi. Pourquoi ? Car à l’origine, Malgovert était un scénario de film. Un thriller en mode “caméra à l’épaule”. Du coup, quand j’en ai fait un roman, j’ai voulu garder ce point de vue interne.

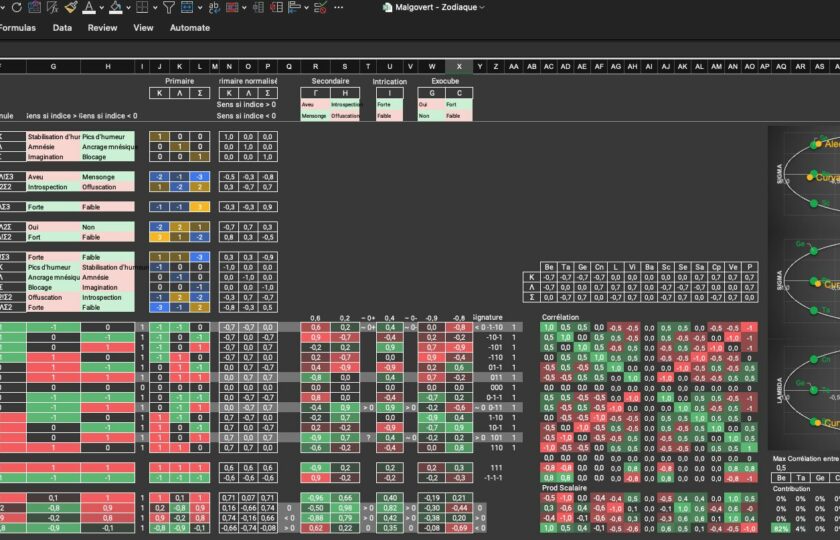

Voici un récapitulatif des avantages et inconvénients du point de vue interne à la première personne, couplée aux temps verbaux du présent.

Avantages

Le point de vue interne, première personne, au présent, est indéniablement dynamique et immersif. On a l’impression d’assister à un “live”, à une mission sur le terrain. Le rythme est percutant et les scènes de stress deviennent viscérales. On vit l’histoire en même temps que le narrateur.

C’est donc un style à part entière. Pour un thriller, c’est une option intéressante : donner le sentiment que le manuscrit est un témoignage plutôt qu’une fiction.

Inconvénients

Ils sont nombreux…

Déjà sur la forme. On est limité dans les tournures. “Je” ne peut pas se paraphraser ni passer par des groupes nominaux. On a donc tendance à enchaîner des phrases qui commencent par “je”. Donc lourdeurs. En plus, cela complexifie les incises de dialogue. Il faut absolument limiter les tournures du type “m’écrié-je”. Oui, on doit bien mettre des accents aigus sur les verbes du premier groupe mis en incise. Une graphie peu courante qui peut déstabiliser les lecteurs. Beaucoup de bêta-lecteurs m’ont dit “tu t’es trompé” en faisant référence à ces incises.

Sur le fond, il est plus délicat de manipuler le “show, don’t tell” à l’égard du narrateur. Si l’on en dit trop sur ce que le narrateur pense ou ressent (“je”), ça devient pesant. D’un autre côté, si on ne dit rien de ses émotions et cognitions, le lecteur peut se demander si le narrateur est insensible ou juste stupide. La frontière entre description et explication est moins naturelle à mettre en œuvre. Décrire les choses uniquement, sans partager les pensées du protagoniste, cela conduit parfois à créer une distance entre le narrateur et le lecteur, à l’encontre même du point de vue interne.

Par exemple, dans certaines scènes tendues, je vais sûrement écrire “je suis tétanisé”. Bien sûr, on peut tout à fait passer par des descriptions du type “mes muscles se contractent” ou “mon corps se fige”. Néanmoins, dans certains cas, cela introduit une forme de questionnement : est-ce que le narrateur (première personne) s’immobilise parce qu’il a “vraiment” peur, ou parce qu’il est en colère, ou peut-être est-il sur la défensive ? Ainsi, pour éviter de diffuser un mauvais sentiment (car le lecteur a un accès total à ses pensées), j’ai eu l’impression d’avoir eu plus souvent recours au “Tell” en écrivant à la première personne, car c’est direct. Le “Tell” ne laisse pas le choix de l’interprétation, ce qui est souvent nécessaire dans les situations haletantes où il faut aller vite. Alors que le “Show” distille parfois une forme de flegme qui paraît moins appropriée. Encore une fois, je parle de ce déséquilibre introduit par la première personne. Selon moi, il y a une distance plus naturelle à la troisième personne.

L’alternance des points de vue

Du coup, pour limiter les dilemmes du “dire ou montrer”, ou réduire les tournures en “je”, j’ai opté pour davantage des dialogues… et surtout, l’insertion des flash-back (qui sont déjà une bonne alternative dans la gestion du rythme narratif, cf. cet article sur le plan des intrigues). J’ai assumé le fait d’utiliser ces flash-back pour changer le point de vue ET les temps verbaux. Je suis donc passé sur des points de vue internes à la troisième personne et au passé !

Les puristes me cribleront de balles, mais je trouve l’alternance assez intéressante avec du recul. Cela crée un contraste entre l’intrigue principale et les flash-back qui s’apparentent à de lointains contes.

Et les autres tomes ?

J’ai poursuivi le même style (point de vue interne, première personne, au présent) pour le tome 2, dans la mesure où c’est la suite directe (j’ai préféré éviter une rupture). Mais j’avais déjà une bonne base avec le tome 1, donc mes efforts ont été plus modérés.

En revanche, pour le troisième opus, qui a lieu “8 ans plus tard”, j’ai finalement basculé sur une écriture plus conventionnelle, à savoir celle que j’ai adoptée pour les flash-back : point de vue interne à la troisième personne, avec des temps verbaux au passé. Néanmoins, le tome 3 se distingue des deux premiers par le grand nombre de protagonistes et de points de vue (internes) alternés.

Quant au tome 4 (oui, les racines sont là…), ce sera le même style d’écriture que le tome 3 (ouf !).

Conclusion

Aujourd’hui, j’y réfléchirai à trois fois avant de recommencer le “je” au présent. Peut-être pour écrire des nouvelles. Mais pour des romans plus longs, je trouve que c’est une difficulté supplémentaire dont on peut se passer, même si le rendu est somme toute original, pourvu qu’on s’applique.

En revanche, je garde en tête que ce point de vue spécial est une bonne chose pour un lecteur qui lit le texte dans une optique “d’adaptation audiovisuelle”. Un tel manuscrit s’apparente davantage à un témoignage ou un script cinématographique.