Faut-il un plan détaillé ? Question simple dont la réponse est loin d’être évidente. Car il s’agit de trouver un subtil équilibre entre simplicité et complexité, cohérence et naturel, intensité et logique. Choisir entre tirer les ficelles de l’intrigue ou laisser les personnages filer leurs histoires. Bref, vous l’aurez compris, ça dépend de vous, de votre manière de penser et de votre histoire.

Tome 1 – Focus sur les énigmes

J’ai rédigé le tome 1 en mode “taches de léopard”. J’avais une trame assez grossière : les personnages centraux, des scènes fétiches (lieux et rencontres obligés), le dénouement approximatif… et c’est à peu près tout. Du coup, j’ai écrit ces passages clés en premier, puis je les ai liés. Un pari osé, car la plupart de ces scènes n’avaient aucun lien narratif évident ! Passer d’une chambre secrète dans un cimetière, à un laboratoire futuriste en passant par des prisons délabrées et un sinistre hôtel… voilà le genre de circonvolution que j’ai dû damer en écrivant, réécrivant, encore et encore.

Ce qui aurait dû être une couture sans risque s’est apparenté à une session de haute voltige. J’ai parfois eu le sentiment d’avoir négligé les phases préparatoires de mon récit, d’avoir laissé le “délire” s’exprimer avant le “cadre”. D’autant plus que je l’ai réalisée sur Word (avant de passer bien plus tard sur Scrivener, cf. cet article sur le choix des outils).

Néanmoins, à en juger les pratiques répandues, l’idée d’avoir une trame souple est plutôt un bon compromis entre cohérence globale et improvisation. L’avantage de ce “chemin à balises” ouvert est d’avoir pu emmener le lecteur dans des lieux qui m’auraient été inaccessibles si j’avais suivi un plan détaillé, linéaire et rationnel. Mais la liaison entre des scènes franchement indépendantes pouvait parfois paraître artificielle. Cela faisait un peu “jeu vidéo” avec des “mondes” à visiter ou “chasse au trésor” assez improbable. Il m’a fallu lisser ces transitions. Pour ce faire, j’ai utilisé trois astuces :

Creuser profondément l’histoire des lieux insolites

Des lieux loufoques ou angoissants. OK. Mais pour justifier un tel détour, je devais expliquer à quoi ce lieu pouvait servir. Il fallait donc comprendre pourquoi ce lieu existe, pourquoi certains l’utilisent, et quels individus s’y trouvent encore. Le cimetière est un lieu reculé, parfait pour y placer un bureau secret dans la terre (qui voudrait chercher là-bas…). Les prisons pourries ? Idéal pour y séquestrer les curieux en attendant de décider de leur sort. La bibliothèque ? Un lieu de rencontre avec des gens qui “savent” des choses. Les 120-Cellules (labyrinthe mystique à la “Cube”) ? Bon, je ne vais pas spoiler, mais j’avoue que, sur ce coup-là, j’ai été à la limite de la crédibilité. Néanmoins, ce lieu revêt une importance qui dépasse le premier tome. Il est même la clé du dénouement de la trilogie… Finalement, les 120-Cellules ont plus une connotation symbolique que fonctionnelle.

Les “plans de coupe”

J’ai intercalé des scènes plus neutres (un peu comme des plans de coupe en montage vidéo) : une rencontre fortuite, un paysage surprenant, un moment d’introspection… Sans être à chaque fois “incroyables”, elles modulent le rythme et étoffent l’univers. Elles permettent de poser quelques dalles en direction d’un lieu plus exotique.

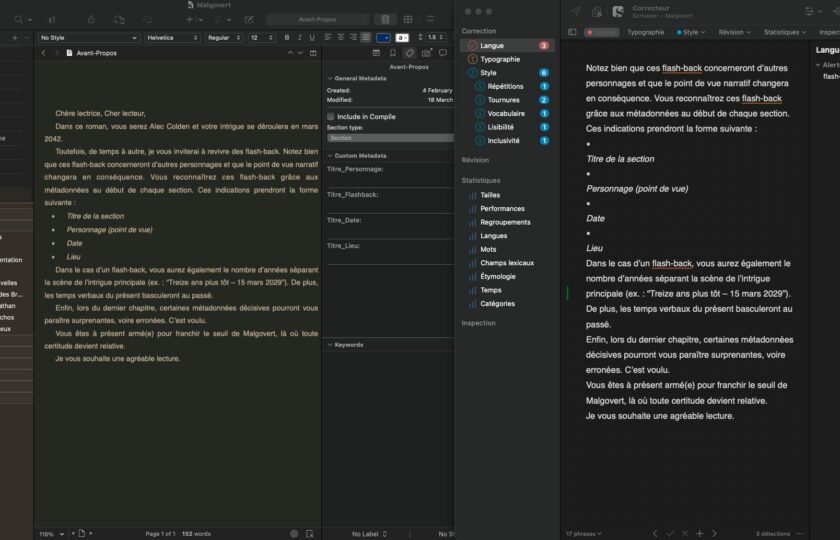

Les flash-back

Technique similaire à la précédente, mais encore plus simple à intercaler. Un chapitre s’achève, puis je démarre sur un flash-back. La rupture est brutale, mais ne choque pas, car mes intentions – en tant qu’auteur – sont évidentes, et le placement en début de chapitre évite de perdre le nord. Comme les scènes neutres, les flash-back rompent la linéarité, apportent un vent de fraîcheur et permettent d’expliquer des choses sans avoir recours à des dialogues forcés ou des découvertes de documents secrets.

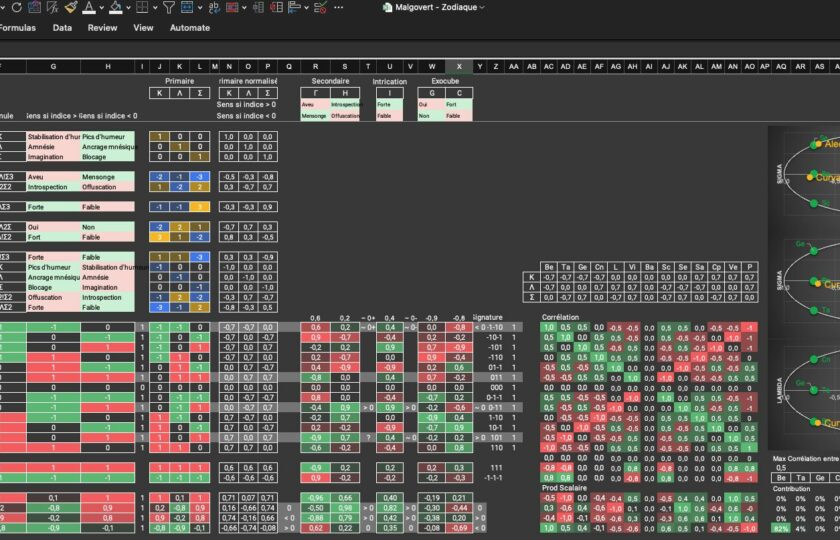

Finalement, le plan, pour moi, s’est résumé à une gigantesque timeline sur Excel avec les dates, lieux et scènes clés. Aujourd’hui, je pense que c’est tout ce dont j’ai besoin. Le liant peut être dur à créer, mais c’est là qu’il faut trouver des chemins de traverse ou des détours poétiques. Parfois, je me suis rendu à l’évidence et j’ai supprimé certaines scènes clés que je n’arrivais pas à lier harmonieusement. Mais souvent, j’y suis parvenu grâce aux scènes neutres qui permettent de déformer peu à peu la progression de l’intrigue pour bifurquer vers un chemin alternatif. Un escalier dans la montagne.

Attention tout de même à choisir des scènes intéressantes, même si elles ne sont pas primordiales. J’ai opté pour : le passé des personnages, la revisite d’un lieu de l’intrigue principale, une scène émotionnelle… voire une scène symbolique qui semble quelconque de prime abord, mais dont la portée est révélée bien plus tard (dans les tomes suivants !).

Tome 2 – Focus sur la survie

Rédaction beaucoup plus simple. Cette fois, j’ai écrit chronologiquement, presque sans plan. J’avais juste la fin et je me suis laissé porter par les personnages et les rencontres. L’écriture m’a semblé beaucoup plus fluide et naturelle. Après, qu’on se le dise, le tome 2 repose sur les fondations complexes du tome 1, donc je n’avais pas à réexpliquer un certain nombre de choses. Et le thriller a laissé place à la survie qui, par définition, repose plus sur l’instinct qu’un puzzle à élucider. Ce sont vraiment les dialogues entre les personnages qui m’ont conduit au travers des scènes.

Tome 3 – Focus sur les personnages

Le tome 3, c’est la synthèse : un mélange des deux premiers. Beaucoup plus long, j’ai rédigé ce tome en alternant différents arcs narratifs plus ou moins éloignés dans le temps. J’ai développé chaque arc à l’instinct des personnages, comme le tome 2, et j’ai effectué une liaison entre les arcs pour ramener le tout sur une trame unique. Parfois délicat, mais comparé au tome 1, j’ai moins galéré ici. Après, une fois encore, les énigmes sont moins nombreuses dans ce tome, donc le risque d’incohérences était limité. Ici, ce sont les humains qui ont pris le devant de la scène, plus que la machination.

Tome 4 ?

Oui, j’ai les fondations d’un tome 4… J’ai juste posé les deux premières scènes, mais je me suis refusé d’aller plus loin. Je ne le rédigerai que si le tome 1 trouve son lectorat. Ce que je peux dire d’avance, c’est que le style d’écriture s’apparentera au tome 3, mais l’ambiance s’inspirera du tome 1. Comme d’habitude, j’aurai un plan assez simple :

- le début : cadre et élément déclencheur ;

- la fin approximative (il faut se laisser la possibilité de bifurquer au dernier moment)

- et quelques scènes fétiches qui incarnent parfaitement l’ambiance : des lieux prédéfinis (hôpital, métro, etc.), des monstres à introduire, des rencontres nécessaires (je ne spoile pas), etc.

Il ne me restera plus qu’à tisser les liens, toujours en m’autorisant des variations si le discours spontané des personnages va à l’encontre du plan.

Conclusion

Dans mon cas, Malgovert m’a conduit à dresser des plans plus ou moins détaillés. J’aime la complexité cohérente, donc la structure spatiale et temporelle doit être rigoureuse (merci Excel), mais j’ai aussi réalisé que le naturel doit parfois s’imposer : les émotions, les motivations et les aléas des dialogues provoquent des remous amusants qui perturbent le plan établi. Il ne faut pas avoir peur de sortir du cadre ; c’est cette souplesse qui rend le texte plus immersif et crédible.